我是一名进高校大概三年左右的“青椒”,最近看到南京某高校老师的悲剧故事上了几天热搜。一位在企业工作多年的朋友给我发来关心:“最近看到的新闻,让我总算知道你一直说的压力是在哪里……”一时间感慨万分,遂起笔分享自己这几年的一些工作感受。

近年来祛魅最彻底的,就是在大学工作……

起初我刚进高校的时候,身边一直有朋友表示:工作真好啊,社会地位高,福利好。每次看到一些高校“青椒”不好的新闻,这些人一边分享于我以示关心;一边又说,是这些老师个人的问题……

他们说:“如果高校真的不好的话,怎么还有那么多年轻人上赶着进呢?除非你们书读这么多读成了傻子,肯定还是有巨大利益吸引……”

我反省自己哪里给对方造成了如此错觉?仔细考虑背后,我认为问题的症结在于:一、大家所站的立场不同;二、对高校工作的了解程度也有巨大差异。

我承认大学老师对比一些社会性的工作,优势是它社会地位“天花板”,教育资源优质。在整个教师行业纵向相比,高校老师相对于中小学,有着足够的寒暑假天数,且不用应付学生家长,还有相对自由的工作时间……这些都让不少外人羡慕。

于是当我谈到大学老师这个职业的某些规则有问题时,不代表我全盘否定这个行业。说白了,医生行业的“规培”制度饱受争议;那么在高校,大家对“非升即走”一样深恶痛绝。

“外表的光鲜都是有代价的,况且我也不觉得自己光鲜。”

大学老师的考核要求(教学+科研+行政)和个人的学术追求,这些工作是没有办法被量化的,不少年轻的博士在高校“007”,在我们学校,经常看到一批老师从实验室出来,同时刚好有新的老师又走进实验室。

又有人说了,“你们卷生卷死无非是为了留校和晋升嘛,那我如果不想晋升呢?怎么就不能躺平做一个平凡的大学老师呢?”

以前的大学老师,高学历的人也少,他确实是可以躺,也有空间躺,政策规则都允许你躺,但我们现在不是在谈年轻的“青椒”吗?现在的情况是——青年教师没有躺平的条件。

压在大学老师身上的“大山”

还没进高校,看博士的文章有多少篇一区;进来了,看你基金看你帽子。后者这俩还不完全由博士的个人努力决定,学术人脉,social能力,资源分配,和同事竞争,和新人竞争……都压在博士们的个人努力上面。

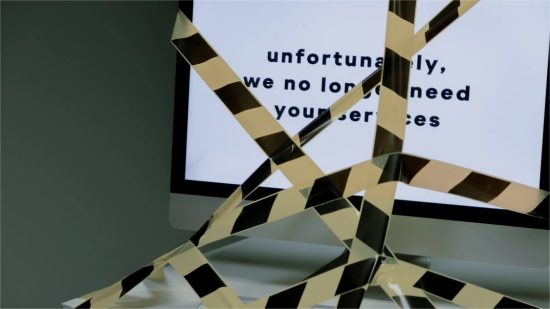

可以说“一个阶段有一个阶段的看重”,高校如今的用人方式就是这样:基于你现在拥有的成果,给你再往上看你没有的,看学校需要的,然后把这些加起来当作你的考核目标,给你设置固定的期限内完成,所有的待遇兑现都是基于你完成这个目标;完不成就赔钱走人。

这几年进高校的老师不存在“一劳永逸,万事大吉”的时候。据我所知,有的学校明面上说没有“非升即走”,实际上各个院里情况又各不相同,有朋友和学校签一个合同,进校了又和院里签一个合同……两个聘期考核没过,“降职降待遇、退还一部分安家费”太常见了。

我还看到一种怼大学老师的说法:“你们也可以不进高校啊?”

前不久我看到新闻,说2024年在读博士61.2万,还没算这几年回潮的海归。与此同时,这几年大厂控制人力成本预算,砍掉博士岗位,降低学历要求到硕士的情况也不少。

我以前的同学在企业工作的,虽然也很辛苦但是考核的目标大多都达到,完不成可能就是影响到手的钱,实在不行跳个槽,大中小厂总有能去的地方。

所以你看,博士群体与其他人不一样,社会并没有给博士留有充足的岗位。对企业来说,他的博士岗位需求非常少,大量理论型研究型的专业找不到对口工作。

文科那更不用说了,文科硕士很多跟本科一样的待遇。学马克思的,学哲学的,有什么企业会要这方面的博士呢?既然如此,高校是我们最优的选择,它既然最优的选择,我也希望它可持续,那我就得留校啊!

高校主要的考核压力正是来自于它的留校标准。一般来讲是两个聘期,每个聘期三年,六年过后考核通过顺利当上副教授。如果我达不到的话,那就是非升即走的几条路:换个学校,或者说转个岗位,再或者就是降职降薪,大约就是如此了。

但是又有问题来了,这些都是有前提条件的。

首先你跳槽,你转到其他学校。你都没有评副教授,其他学校招你也就是一个讲师岗,讲师的岗位大家看到了,基本上限制35岁以内,读完博士已经30左右了,六年过后,你不说超过35,你也是快要35了,其他高校怎么收你呢?尤其你还只是个讲师的话。

年轻有为的老师那么多,高校为什么一定要选你呢?

还有些博士,他可能本身觉得这所学校待不下去了,提前就要跑路了,结果又受了一个合同的服务期限制,违约跑了就要赔学校十几万……和高校老师每个月几千块钱微薄的收入相比,普通家庭很难承受这样的经济压力。

还有一种解决方法:降职降薪。我还真遇到过问我“糊口饭吃也不是非要当副教授才行,干嘛不接受呢?”的,我想说不是不能接受,但是你要考虑接受的后果,你不是单单只考虑当下。

有很多高校,他等你接受降职降薪以后,下一步就是解聘。我为了留校保住份工作,我今天接受了降级降薪,但结局还是离校。除了在岗位上被领导pua或者和行政同事掰扯,挣扎两年不还是人走茶凉吗?还浪费了大学老师就业最宝贵的资源之一:时间(年龄)。

再谈谈转岗,转到你不合适的岗位,那真是如坐针毡。你想想很多“青椒”十几年都和科研打交道,学校最后分配到某行政岗,尤其是某些不发达地区的低层次水平大学的行政岗,视规则如无物那种……

学校不知道你不适合这个岗位吗?他知道。那他打的算盘是什么?等着你受不了可以主动辞职。然后学校给你发来新消息:X老师你好,根据合同约定,我们对一下赔偿金事宜……

高校门槛高,但绝大多数资源在少数人手里

其实说了这么多,无非想说大学老师的压力,除了刚进校的难度、门槛高以外,还有一些深层次的问题,高等教育行业同样存在着资源分配不均。

高等教育既然是一个行业,就和其他行业一样,存在「顶层」和「底层」。任何行业,顶层他都有可能会挤占底层资源,而且高校资源有限,不竞争连口汤都喝不到。

虽然我是一个博士,跟普通的本科、硕士比,我的学历是高的,但是当我进入到高校,这里所有人都是博士。我没有资源,没有关系,没有优秀的科研成果,跟同事老师相比,也没有特别明显的能力,交际能力我自认院里倒数……

在这个行业里,普通人是一个处处从后往前看的位置,能看到前人的头顶就已经在努力垫脚了;受限于中间人群的拥挤,我们依旧看不到其他人的脚下到底踩了多少层箱子,才能让他们站位又前,看得又高?

最后关于“别抱怨了,先吃苦后甜”的说法,我想说并不是真的吃了苦就一定会甜,挺多的大学老师一辈子可能就是个讲师了。先不说“甜”的程度吧,这个“苦”的标准谁能定义下?

机器都有高负荷运转没电死机的时候,建筑也有超过承重突然垮塌的时候,人也一样,谁没有松垮的时候。人的心理承受能力和生理条件都存在极限,很多单位不考虑规则冰冷和人情冷漠,等大学老师的压力超过这个临界值,它就会轻而易举地崩溃。

最近某高校的老师逝世的新闻,虽然我不知道背后的具体原因,但也能从学术圈对这件事的热议,你会发现高校这些现象是沉疴顽疾……不是卖惨,不是抱怨,而是大学老师们在高压之下急需情绪的宣泄口。

现在的年轻硕士博士,研究生毕业了都想进高校。理解,因为我当初也如此,现在更是不知道除了在大学教书我还能做什么。

但如果你问我,高校适合什么样的人来,我可能会认真地说:反正不推荐没钱没闲的学术理想主义者来。

话到最后,希望更多人能客观地看待大学老师一职。高校只是一个普通的工作去处,正如每一个大学老师,也不过都是有血有肉有泪水和汗水的普通人。就和做学术一样,这里有很多问题亟待解决,我们提出来,是为了希望它未来越来越好。