近几年,大多数硕士博士毕业后的理想职业都是大学老师,一些社会上已经摸爬滚打了几年,有名有利的研究生们为了更自由稳定的工作生活和较高的社会地位,也纷纷转换赛道奔向高校……然而现实情况是,现在高校改革,基本不给新老师提供事业编制,许多“纳入编制管理”的岗位也并非是实名编。

高校明明白白写着“采取非升即走的用工方式”,或“不非升即走,但有考核期”。于是,有即将入职高校的网友发问:如果三年或者五年时间之后,没有达到学校审核要求,会真的辞退么?

01.

决定“走不走”的,只有高校的考核要求吗?

# 人才竞争与高校的用人心态

从高校招聘公告来看,近几年他们喜欢的是「什么都有」的高层次博士。一些说自己“没有非升即走”的高校,求职者喜滋滋打开招聘公告一看——好的,果然不是招普博的。

然而,人才招聘池子里占绝大多数的,却刚好是普通博士。待遇没有那么高,考核要求还不低,一看就知道,高校的惜才之心和关注重点,一开始就不在自己这里。

图源:知乎

高校招人的过程,其实是一种“大浪淘沙”。每年硕士博士的数量都在增加,其中不乏top博士带头内卷,还有的人或许前几年简历上还什么都没有,结果这几年跟了个好导师,攒本子硬是攒出来了……

这些都会影响已经入职高校,但没有编制的老师们。

如果到了聘期,老师的考核没通过,能力也不达标,也没有其他让单位必须留才的考虑,学校也会想想——从发展的角度,你的能力不合适;从人情的角度,你好像也没有这种东西。于是,那就按照合同办事吧!

# 新政大于旧规,决定去留的还有时机

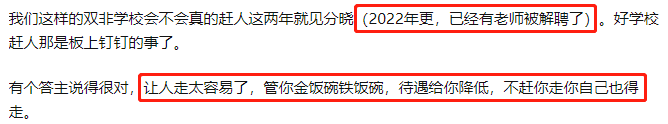

高校作为用人单位有着自己的人才简历库。“什么时候用?怎么用?”这些人事层面的问题,还要结合当下的政策和大环境考虑。比如知乎有这样一位答主“mozillar”,2021年以前,对于高校辞退老师的看法是——

自己就在高校工作,但几年了,一直只是听说985学校比较严格,某些双非虽然也说要非升即走,但“始终没有严格执行”,自己也“从未听闻被辞退的老师”,看见的情况也“顶多转岗”。

然后,过了一段时间,表示:学校出文件了,20XX年以后入职的老师,如若完不成考核任务的,给一年缓冲期,再玩不成就拜拜。

以前只是听说,过了一段时间,学校出台新的明文规定。这下惹得不少老师心里发慌,被迫离开的可能性在“有法可依”的情况下增大了许多。

然后,2022年的更新:已经有老师被解聘了。

这样的高校不少,加上笔者身边高校朋友亲历的关于考核、聘期的“一地鸡毛”,每每看到一些“我们学校不严格,不卷,来了想躺都可以躺,老师没有被辞退的,实在不行你可以转岗……”的说法,笔者都想说一句——可以乐观,不可侥幸,如果真的躺平了,最终结果交给时间再看吧。

02.

“被迫走”很烦,“不能走”也很烦,做好当下!

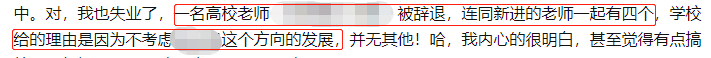

不止博士,大学里的硕士老师同样也面临着“会不会被学校要求走人?”的问题。而且高校对硕士教师的态度,还会来得更直接。

作者,某硕士教师《突然被高校辞退的心路历程》

高校有一些硕士老师是好多年前就进去了,但是编制还没有落实,高职称也没有评上。这就存在:未来不断有有学历,有社会工作经验的年轻新老师,高校还会不会留“老人”的问题?如果高校不留,就像很多高校老师说的:学校想让老师走,可以写一本《辞退教职工的一百种方法》。

图源:“高校人才网V”公众号

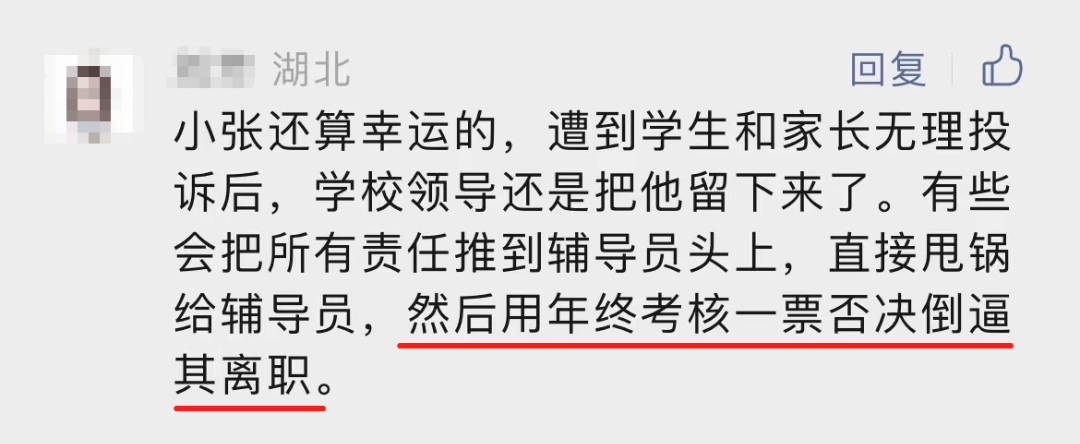

并且和老员工相比,新来的大学老师可能试用期都很艰难。

图源:小红书

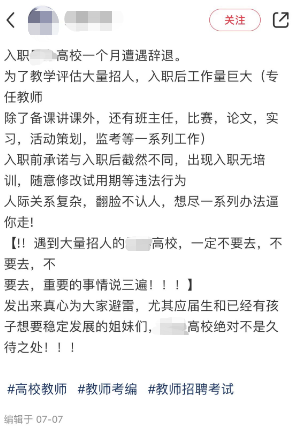

然后还有那种:这工作我做不下去了,学校可能在逼我走人吧!结果辞职信一交,没想到面临的却是:卡档案、卡工资、索要违约金、找不到领导、人事不给离职证明……

某公办高校离职教师的吐槽

被迫离开,很烦;想走走不掉,也很痛。那怎么办呢?今年以来,又有几个朋友拿到了高校的教职offer。对待这样的心态,他们表示:最好不要提前内耗去担心高校的去留问题。

一开始,自己就有一个预期,“我留下的几率有多大?”在入职前,先找一些这个学校有点熟识的老教师聊聊,关于学校对老师的态度和每年其他老师的考核情况之类的。在职的过程中,也要及时关注自己高校,和了解其他高校的动态。

“当大学老师基本都是追求稳定才去的,但是也没人能说我的第一个高校工作就一定是最合适我的。学校裁人,不也是在老师试岗一段时间后,才觉得人家不合适吗?”

掌握主动权。与其总想着:“到期没达到高校要求,真的会走人吗?”不如洒脱对待——「此处不留爷,自有留爷处。挥袖昂头野外飞,又是花千树。」